Il nostro organismo è una macchina straordinaria, costantemente esposta a una moltitudine di batteri provenienti dall’ambiente esterno. Questi microrganismi possono rappresentare una minaccia oppure convivere pacificamente con noi, a seconda delle circostanze e della capacità del corpo di difendersi. La straordinaria complessità delle difese naturali ci permette di resistere la maggior parte delle volte alle infezioni e di mantenere un equilibrio fondamentale tra salute e malattia.

I meccanismi naturali di difesa: un’alleanza tra barriere e cellule specializzate

Il primo livello di difesa contro i batteri è rappresentato dalle barriere fisiche e chimiche che impediscono l’accesso degli agenti patogeni all’organismo. La pelle, con il suo rivestimento corneo, costituisce la barriera primaria: molti batteri non sono in grado di attraversarla. Anche le mucose delle vie respiratorie, gastrointestinali e genitourinarie giocano un ruolo chiave, rivestite da uno strato di cellule che producono muco, una sostanza viscosa capace di intrappolare i microbi e favorirne l’eliminazione. Gli enzimi contenuti nella saliva e nelle lacrime – come la lisozima – riescono a distruggere la parete di molti batteri e limitarne così la proliferazione. Questi meccanismi impediscono a molti patogeni di penetrare nell’interno del corpo.

Quando però i batteri riescono a oltrepassare queste difese esterne, entra in gioco il sistema immunitario. Questo sistema complesso coinvolge molte cellule specializzate e molecole circolanti che cooperano per riconoscere, attaccare ed eliminare gli invasori. Tra queste cellule troviamo i globuli bianchi o leucociti, che sono capaci di muoversi nei tessuti e di affrontare direttamente i patogeni o di coordinare la risposta dell’organismo.

Immunità innata e immunità acquisita: due linee di difesa sinergiche

Nella lotta contro i batteri, il sistema immunitario si avvale di due strategie principali: immunità innata e immunità acquisita. L’immunità innata è presente sin dalla nascita e risponde rapidamente a qualsiasi minaccia, senza la necessità di riconoscere specificamente ogni singolo tipo di batterio. I protagonisti di questa risposta sono i fagociti – tra cui macrofagi e neutrofili – che inglobano e digeriscono i batteri invasori. Queste cellule sono spesso tra le prime a giungere sul luogo dell’infezione, pronte ad agire in pochi minuti.

La risposta immunitaria acquisita, invece, entra in gioco quando l’organismo si trova di fronte a un batterio specifico. Questo meccanismo è più lento ad attivarsi, ma molto preciso. Un ruolo centrale è ricoperto dai linfociti (soprattutto quelli B e T), che riconoscono particolari antigeni presenti sulla superficie dei batteri. I linfociti B producono anticorpi, molecole specializzate che si legano ai batteri riempendoli come una chiave entra nella sua serratura, per poi neutralizzarli o segnarli per la distruzione da parte di altre cellule.

Fasi della risposta immunitaria

Il ruolo chiave del microbiota nella difesa

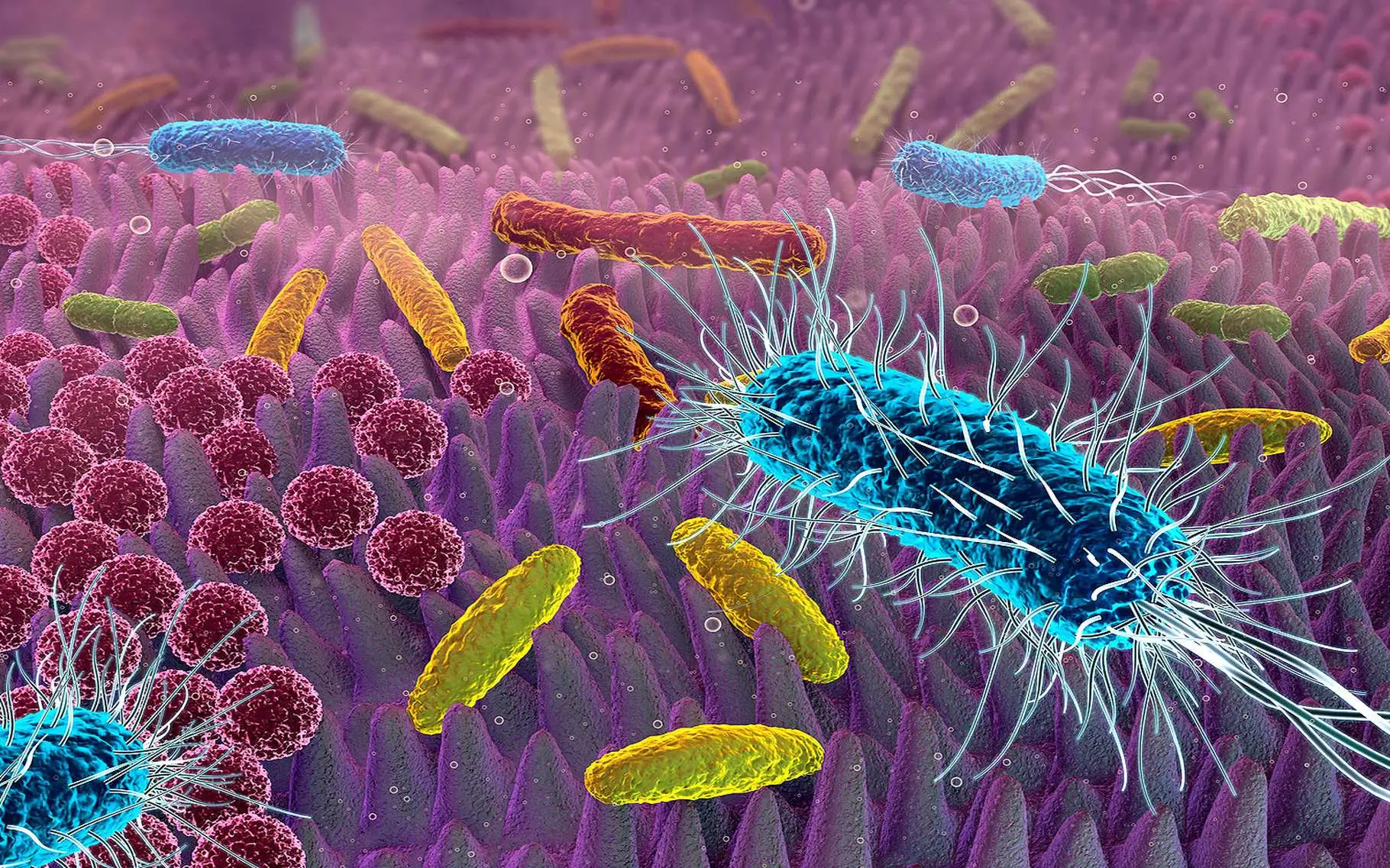

Un elemento troppo spesso sottovalutato nella battaglia contro i batteri è il microbiota, l’insieme di trilioni di batteri “buoni” che popolano soprattutto l’intestino. Questo ecosistema complesso non solo facilita funzioni essenziali come la digestione e la produzione di vitamine, ma gioca anche un ruolo chiave nell’educare il sistema immunitario. Il microbiota insegna alle cellule immunitarie a distinguere tra microrganismi patogeni e batteri innocui, un aspetto cruciale per evitare reazioni eccessive e autoimmunità.

In più, i batteri benefici difendono l’organismo producendo sostanze antimicrobiche che limitano la crescita dei patogeni, e competono con essi per spazio e nutrienti, riducendo quindi le probabilità che microrganismi pericolosi riescano ad affermarsi. Questa competizione prende il nome di resistenza alla colonizzazione e protegge ogni giorno il nostro organismo.

Terapie e supporti che affiancano i meccanismi naturali

Nonostante l’efficienza delle nostre difese, vi sono situazioni in cui il sistema immunitario può risultare sopraffatto: infezioni particolarmente aggressive, ridotta immunocompetenza o alterazione dell’equilibrio del microbiota possono favorire l’insorgere di patologie. In questi casi, le terapie farmacologiche intervengono per supportare e potenziare i meccanismi naturali.

Gli antibiotici sono tra i farmaci più utilizzati e noti per combattere le infezioni batteriche. Agiscono distruggendo le cellule batteriche o inibendone la proliferazione, permettendo così al sistema immunitario di completare la sua azione. È fondamentale però utilizzarli con attenzione e solo quando necessario, perché un uso scorretto può portare alla comparsa di resistenze, rendendo più difficile trattare future infezioni.

Le immunoterapie rappresentano un’avanguardia in ambito medico. Queste terapie mirano a potenziare le risposte immunitarie o a correggere difetti presenti nel sistema immunitario, ad esempio nei pazienti immunodepressi o con malattie autoimmuni. L’obiettivo è fornire strumenti in più all’organismo, senza sovraccaricarlo o indebolirlo ulteriormente.

Un approccio preventivo fondamentale è rappresentato dalla vaccinazione. Il vaccino espone il sistema immunitario a una forma inattiva o attenuata del batterio, inducentolo a sviluppare una memoria immunitaria senza sviluppare la malattia. In questo modo, qualora si verifichi un contatto reale con il patogeno, il corpo è pronto a reagire tempestivamente e in modo efficace (leggi altro su Wikipedia).

Strategie per rafforzare la difesa naturale

La cooperazione tra le barriere fisiche, il sistema immunitario, il microbiota e – quando necessario – le terapie farmacologiche rappresenta la chiave della nostra efficacia nel resistere all’attacco dei batteri. Senza dimenticare l’importanza della corretta igiene, che riduce il rischio di infezioni e supporta l’intero sistema di difesa.